|

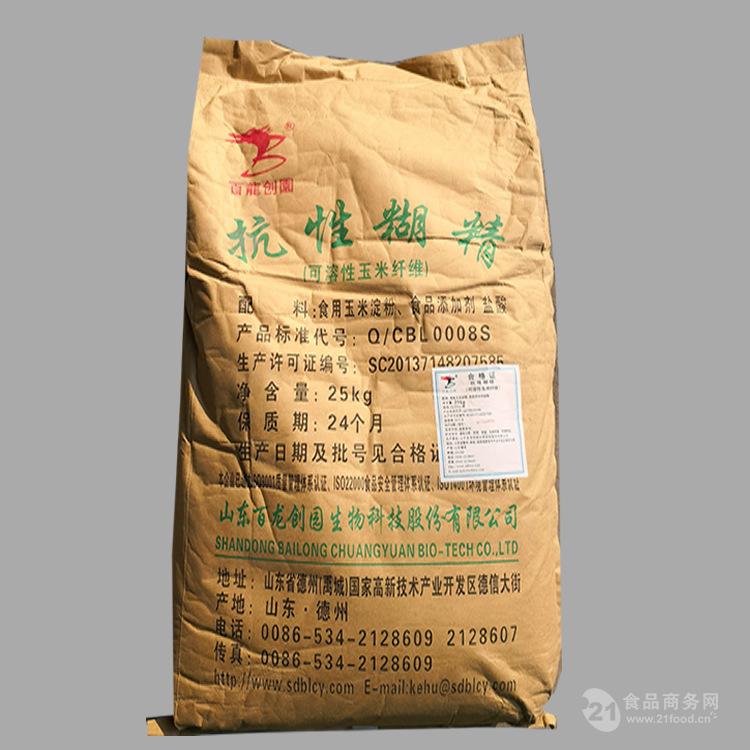

| 主要用途 | 增稠剂 |

| 执行标准 | 国标 |

| CAS | 见包装 |

| 包装规格 | 25*1 |

| 级别 | 食品级 |

| 有效物质含量 | 99% |

有效物质含量: 99

主要用途: 增稠剂

品牌: 成都万象

产品英文名称: Dextrin

CAS编号: 9004-53-9

别名: 抗性糊精

分子式: C18H32O16

EINECS编号: 见包装

型号: 食品级

主要有效成分: 抗性糊精

抗性糊精

由淀粉加工而成,是将焙烤的难消化成分用工业技术提取处理并精炼而成的一种低热量,属于低分子。作为一种低热量可溶性食品原料,在食品工业中具有的广阔的发展前景。

抗性糊精为白色到淡黄色粉末,略有甜味,无其他异味,水溶性好,10 水溶液为透明或淡黄色,pH值为4.06.0.抗性糊精的水溶液黏度很低,并且黏度值随和温度变化而引起的变化微小 .抗性糊精热量低、耐热、耐酸、耐冷冻。

制备

抗性糊精的原料可以由小麦淀粉或制成,采用的化过程是严密控制的。在此过程中,淀粉经过了一定程度的,其后是再聚合过程。正是再聚合过程,通过形成不能被*内的酶切断因而不可消化的,将淀粉转换成纤维,并且还阻碍了可消化连接的裂解。糊精化之后是分离步骤,此步骤确保分子量的分布,使流变和技术性能稳定一致,以及纤维含量恰如其分,根据2001-03年AOAC方法,此含量就抗性糊精而言为85。然后该产品将经受进一步的精制步骤,包括去除单糖以使干物的单糖和含量低于0.5 , 是。因此,虽然抗性糊精系, 但仍可认为其不含糖。其糖苷键中约25 是人类消化酶无法水解的(表1)。由于其纤维含量、其分析特点以及我们以下将进一步描述的生理特性,抗性糊精可完全溶于冷水,且不会引起粘度增加。因此根据中国*预防控制和预防 的含量标准,含有抗性糊精的食品,可称为'纤维源' ---每100克含3克纤维或'富含纤维' ---每100克含6克纤维。

3.1消化机制

采用Roberfroid(1999年)发表的等式, 抗性糊精的热量值是每克7.1 kJ (每克1.7 kcal),此值与*在健康年轻人中测定的(Vermorel等,2004)一致,也与公认的热卡值一致(Livesey,1992)。 在欧洲此值可用于测定食物所含的能量(Coussement,2001)。 抗性糊精不同于标准淀粉而象一样,实际上在*的上部部分地被水解(Ver¬morel等,2004) : 仅15在小肠内被酶消化,而其余部分进入大肠,初始量的75在大肠内慢慢地逐渐被发酵,10排出体外(Van den Heuvel等,2004)。

3.4 益生元作用

在过去的几十年中,出现的产品的定义有无数种,这些定义或多或少有微妙的不同。 目前正在使用的众所周知的前生物产品特别包括各种类型的(如*、和寡糖)(Alexiou和Franck,2008年),虽然在大量服用时会担心*产气过多,但其安全使用的历史已经很长了。然而,新的声称具有益生元特性的化合物也在出现,需要更广泛的前生无作用的定义,以反映人类微生物丛的的 进展。最近将所有这些因素考虑在内,把益生元产品的定义修改为'可对产生与微生物丛*益处的非活性食物组分'(国际粮农组织,2007年) 。 有人侧重于摄取产品后观察到的生理效应, 根据益生元产品的一种定义(Woods & Gorbach 2001)对抗性进行研究,该定义 认为,益生元产品的特征是:'“有益细菌”的增加和/或“有害细菌”的减少、*pH值的*的变化’。研究表明,抗性糊精是通过发酵表现出所有这些益生元作用的。这些不同的结果是来自许多研究,有体外研究,有动物(大鼠)实验,也有(Van den Heuvel等,2005; Lefranc-Millot等,2006b; Pasman等,2006)。这些发酵对*上皮内的*细胞有益,促使有益糖解菌群增加(图2)、降低*pH值(图3)并由此减少潜在致病性菌群(如每日服用15克抗性糊精,14天后人类大便内的数量明显减少,P<0.05) 。碳水化合物在大肠内发酵产生的SCFAs也参与机体的日常能源供应,因为SCFAs可用作代谢燃料。由于此发酵并非突然发生,而是在大肠内逐步进行的,所以SCFAs的持续产生,加上最初小肠内部分消化所释放的,使得抗性糊精成为持续时间长的热量源。 这种缓慢而渐进的发酵与其他一些可溶性纤维恰恰相反,后者迅速发酵,可能导致*不适,如*和*。按说明服用可带来营养益处的量时,使声称,抗性糊精的耐受性很好很出色,为每天45克,不产生任何*不适*,且剂量在每天100克时无*发生(Van den Heuvel等,2004; Vermorel等,2004; Lefranc-Millot等,2006b; Pasman等,2006) 。 在中国,抗性糊精已于2008年年底由“公众营养改善微生态项目”确认为产品。其目标是增加益生元制品在中国的使用,以改善*菌群失调,而后者已被确定为的关键因素。